卒業生の声

海上保安大学校卒業生は、全国各地に存在する海上保安本部・海上保安部・航空基地等の陸上勤務、巡視船艇や航空機といった現場業務の勤務と東京霞が関にある海上保安庁(本庁)で国の政策に携わる業務を交互に経験しながら、キャリアアップしていきます。

海上保安大学校を卒業し、様々な職種で勤務している先輩達からのメッセージです!

木村 紗穂子(本庁総務部教育訓練管理官付学校教育係長<本科第62期>)

~未来を担う若者を育てるために~

海上保安大学校を卒業し、現場で活躍する海上保安官は全国各地に大勢います。現場で経験を積むことはもちろん大切ですが、その前に教育機関で知識を習得し、基盤を作ることも同じくらい大切だと感じています。

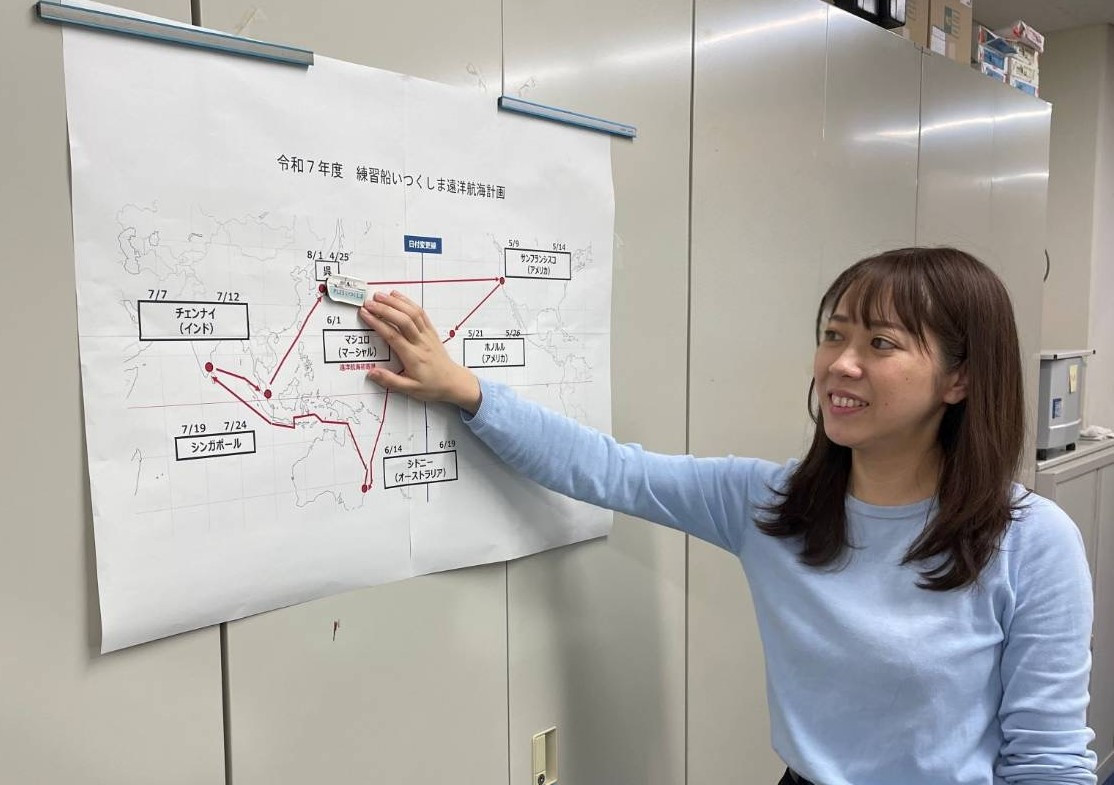

私は今、本庁の教育訓練管理官付という立場で、教育に携わる仕事をしています。乗船実習の調整も業務の一つであり、今年は練習船いつくしまの遠洋航海にあわせて海外出張し、現地での支援に当たりました。

学生生活を充実させ、より良い制度、環境のもと多くのことを学んでもらえるよう、試行錯誤する毎日です。近年教育の重要性が強く認識されており、人材確保や教育の質向上に向け、皆責任感を持って業務に当たっています。直接学生に関わることはないですが、教育機関を支えていけるよう尽力していきたいと思います。

馬場 遼平(今治海上保安部巡視艇いよなみ船長<本科第64期>)

~船長としてのやりがい~

巡視艇いよなみは、来島海峡航路の航路しょう戒や海上犯罪の取締り、海難救助等の業務に日夜当たっています。

船長の職務は、船の責任者として船を安全に運航することはもちろん、乗組員の育成や安全かつ適切に業務を遂行できるように乗組員のマネジメントを行うことです。また、乗組員が業務に集中できるよう仕事と家庭を両立できる環境を構築することも船長の大きな仕事の一つです。

経験や年齢、性別の異なる乗組員を一つにまとめることは容易なことではありませんが、乗組員が一つのチームとして機能し、業務を完遂できた時には、大きな達成感ややりがいを得ることができます。

武良 達弘(本庁警備救難部救難課計画係<本科第65期>)

~全ては現場のために!~

現在、私は本庁救難課の係員として、霞ヶ関に勤務しています。

本庁での勤務は、海上保安官と聞いてまず思い描くであろう、制服を着て巡視船に乗る姿とは異なり、スーツを着て満員電車に乗るサラリーマンそのもの。出勤してからは、救難業務の抱える様々な課題に頭を悩ませ、気がついたら夜になっていたなんてことが日常茶飯事です。

しかし、本庁で働いている私たちも海上保安官です。パソコンと仕事をしているのではなく、私たちが考えて形にしたものが巡り巡って海難現場に届き、人の命を救っている。全ては現場で働く海上保安官のために。

海上保安官は、陸上で働いていても常に現場最前線を感じられる熱い仕事なんです!

森 南那子(神戸海上保安部巡視艇ふどう主任機関士<本科第68期>)

~巡視艇勤務を経験して~

現在私は消防機能強化型巡視艇と呼ばれる消防船に乗っています。船舶火災があれば消防士のように出動し対応するほか、有害液体物質の対応にもあたりますが、一般的な巡視艇と同じようにパトロールや海の犯罪の取締り、海難救助等の業務も遂行しています。

事案は「同じ状況は一度きり」なので、柔軟に対応する必要があります。ひとつの事案から10を知り身につけることを心掛けています。

班長として現場へ出動する際には、班員にも考えを聞いて総合的に判断して対応しています。悔しい思いをすることももちろんありますが、悪天候の中、自分が班長として若手職員を率いて現場へ出動し、要救助者を救助したときの達成感は感無量で、今でも仕事の励みになっています。

一柳 賢伸(清水海上保安部巡視船おきつ主任航海士/潜水士<本科第69期>)

~未来の主任たちへ~

私は、令和5年4月に海上保安大学校を卒業し、12月から清水海上保安部の巡視船おきつに赴任しました。

現場赴任後、潜水研修に参加し、現在はおきつの主任航海士兼、潜水副班長として活動しています。私は現場赴任してからすぐに、約100名を乗せた旅客船に対する救助活動、海の法令違反に対する取締りの現場班長を務めました。自分よりも経験が豊富な班員達に囲まれ、自身の能力や知識不足に悔しさを感じた一方、他人の人生を左右する現場で活躍できたことに誇りを感じました。

『主任』という立場は、経験豊富な班員がいたとしても最終的には責任を持って判断をしなければなりません。しかし、皆さんが頑張っていれば、どんな困難な状況でも現場の先輩達は必ず助けてくれます。

私も皆さんと助け合って、共に日本の海を守ることができる日を楽しみにしています!

横山 悠人(鹿児島海上保安部巡視船あさなぎ<本科70期>)

~主任航海士の職務とやりがい~

現在私は海上保安大学校を卒業し、鹿児島海上保安部「巡視船あさなぎ」で主任航海士として訓練の起案や指揮者、その他業務調整等を担当しています。

本船の主要業務は領海警備であり、中国海警局や外国漁船等の対応を行っています。赴任当初は、業務に関して何も分からない状態でしたが、上司や乗組員から教えて頂きながら業務にあたっていました。領海警備の現場では、時に緊張感のある場面にも遭遇します。国際問題に発展させないよう、船全体で対処しています。

このような現場最前線での業務に携われていることにとてもやりがいを感じています。

池口 香菜子(浜田海上保安部巡視船いわみ主任機関士<初任科第1期>)

~責任と誇り~

初任科1期生として海上保安大学校に入学し、令和5年に現場に配属されました。

男女比1対1の一般大学で楽しく自由に学生生活を謳歌した私にとって海上保安大学校での研修生活は辛酸をなめることばかりでした。不合理なことも多く「こんなことが一体何の役に立つのだろう」と諦めたくなることもありましたが、現場に出て納得しました。

私たちの仕事1つ1つが人命、国家の利益、秩序に直結するものであり、研修で学んだたくさんのことは無駄ではありませんでした。緊迫した業務、疲労やプレッシャーに押しつぶされそうになる日もありますが、その分やりがいや楽しさもあります。

特に、一般の方に「海を守ってくれてありがとう」と言っていただけた時は心の底から頑張ってきてよかったと、この仕事を誇りに思うことができました。

山田 将椰(小樽海上保安部巡視船ほろべつ主任航海士<初任科第1期>

~憧れのままじゃいられない~

私は就職活動中、広大な海に囲まれた日本において最前線で安全保障、治安維持、人命救助、環境保全にあたる海上保安庁に強い憧れを抱きました。

初任科卒業後、北海道で主任航海士として日々訓練、業務に励んでおりましたがある時、憧れが憧れでなくなった瞬間がありました。

夜間に離島で発生した急患を搬送した際、その家族から直接「ありがとう」の言葉をいただいたとき、人命に直接関わるこの仕事の重要性を強く実感するとともに、自分も既にその職務に従事する一員であるという責任と誇りが芽生えたのです。

人命を守る救難活動、違法操業取締、海洋環境の保全。どの任務も人々の生活と日本の未来を支える重要なものであり、特に初任科では他業種を経験している方も多く、その実感が強いと思います。大変なことも多いですが、他では得られないような充実感にあふれた毎日を過ごしています。